Am 2.2. habe ich in Erlangen, das zweite Mal in meinem Leben, an einem Science Slam teilgenommen. Mein Beitrag beschäftigte sich mit Prokrastination (Aufschiebeverhalten) und damit, was man in der Lehre so machen könnte, damit Studierende kontinuierlicher lernen und weniger aufschieben. Denn uns allen wohnt ein Anteil inne, der Mühe meidet und lieber den leichten Weg gehen will. Ich nenne diesen Anteil den „fiesen Köter“, viele andere nennen ihn den inneren Schweinehund.

In diesem Beitrag erläutere ich ein paar der wissenschaftlichen Konzepte hinter der Prokrastination und beschreibe, was wir in der Lehre ändern sollten, um „fiesen Köter“ den Garaus zu machen.

Die Prokrastinationsformel

Der Prokrastinationsforscher Steel (2011, S. 49) veranschaulicht das Phänomen durch die Formel des Aufschiebeverhaltens (siehe Abbildung). Im Zähler steht die Motivation, die sich aus dem Produkt des Wertes eines Handlungsergebnisses sowie der Erwartung, dieses zu erreichen, berechnet. Der Motivationswert wird durch die Division mit dem Nenner verringert, der die Impulsivität und die Verzögerung enthält: in Folge entsteht Aufschiebeverhalten. Die Impulsivität ist ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Sie begünstigt, dass in einer Situation gemäß der aktuellen Impulse anstelle langfristiger Pläne gehandelt wird. Die Verzögerung steht dafür, wie weit das Ergebnis der Aufgabe noch in der Zukunft liegt. Mit anderen Worten: Prokrastinierende werten langfristige Ziele stärker ab. Je größer die Impulsivität ausgeprägt ist und je stärker verzögert das Ergebnis einer Handlung eintritt, desto mehr wird die Motivation geschwächt und das Aufschieben begünstigt (ebd.).

Prokrastination ist weit verbreitet und hat negative Folgen

Prokrastination ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Jüngere Menschen, und damit auch die meisten Studierenden, sind im Durchschnitt stärker betroffen (Steel, 2007, S. 80), laut Steel (2007, S. 65) sind sogar 80 bis 95 Prozent der Studierenden davon betroffen, 50 Prozent der Studierenden leiden gar unter chronischer und damit problematischer Prokrastination (ebd.). Die Folgen sind überwiegend negativer Natur. Für 70 Prozent der Studierenden verursacht dieses Verhalten häufiger Probleme (Steel, 2011, S. 52). Zudem erreichen Prokrastinierende im Durchschnitt schlechtere Leistungen als ihre disziplinierteren Kommilitonen (ebd., S. 120f). Die überwiegende Mehrheit (95%) der Betroffenen wünscht sich deshalb, ihr Aufschiebeverhalten zu reduzieren (Steel, 2007, S. 65).

Eine Folge der Prokrastination: zu spätes Starten

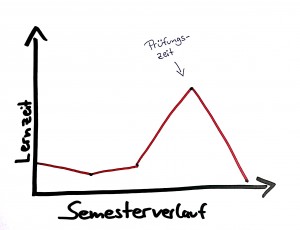

Eine offensichtliche Folge von Prokrastination ist das zu späte Starten von etwas. Schulmeister (2011) konnte dies eindrucksvoll zeigen. Er erfasste die Selbststudienzeiten von Studierenden im Laufe eines Semesters. Das eindeutige (aber wenig überraschende) Ergebnis: Unter dem Semester wird wenig gelernt (im Schnitt waren es teilweise nur 30 Minuten pro Tag), in den Wochen vor den Prüfungen um ein Vielfaches mehr.

Nun könnte man natürlich behaupten, dass das gar nicht so schlecht sei: Studierende verteilen ihre Frei- und Arbeitszeit wohl einfach höchst ungleichmäßig. Tatsächlich hat das unzureichende Lernen während dem Semester aber eine sehr unschöne Folge. Wenn die Grundlagen nicht beherrscht werden, fällt es schwer dem Unterricht zu folgen und die in Vorlesungen und Übungen verbrachte Zeit wird dann zu einem gewissen Teil regelrecht verschwendet. Die Frage ist nur, wie wir in der Hochschullehre, aber auch individuell mit dem Problem des zu späten Startens umgehen können.

Tipp für die Lehre: Eine sehr einfache Möglichkeit ist die Einführung von Zwischenabgaben mit kurzeren Abgabefristen. Wenn z. B. jede Woche eine Aufgabe eingereicht werden muss, wird diese im schlimmsten Fall bis zum Ende des Wochenendes aufgeschoben, aber nicht gleich für ein ganzes Semester. Ein erfolgreiches Beispiel aus der Lehre kann man hier nachlesen. Eine andere pragmatische Lösung habe ich von Schulmeister gehört: Wenn Studierende in der heute üblichen Struktur des „verteilten Lernen“ kaum vor- und nachbereiten, dann kann man die Abstände zwischen den Lehrveranstaltungen auch weglassen und gleich einen Blockkurs machen. Erste wissenschaftliche Vergleiche zwischen dem „verteilten Lernen“ und Blockkursen stützen die Idee und belegen einen höheren Lernerfolg.

Tipp für Lernende: Man kann die eigenen Aufschiebeintervalle verkleinern, indem man sich selbst Ziele setzt. Damit das klappt, müssen die Ziele aber präzise formuliert und terminiert werden.

Kein Flow ohne kontinuierliches Lernen

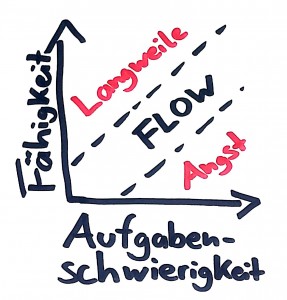

Wie kommt es, dass Lernen, oder auch Arbeiten, manchmal ganz leicht und wie von selbst geht und zu anderen Zeitpunkten anstrengend und langwierig ist? Das rauschähnliche Erleben des Lernens, von einer Aufgabe vollkommen absorbiert zu werden und sich hierbei selbst zu vergessen, wird als Flow-Zustand bezeichnet. Das Bewusstsein verschmilzt mit der Handlung und der Handelnde erlebt sich als kompetent und selbstbestimmt (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2015). Weil dieser Zustand als sehr positiv erlebt wird, motiviert er dazu, Tätigkeiten, bei denen dieser Zustand eintritt, immer wieder durchzuführen (Engeser & Vollmeyer, 2005, S. 62). Da der Flow-Zustand sehr leistungsförderlich ist, geht er meist mit der Verbesserung der Fähigkeiten einher.

Das interessante Ergebnis aus der Forschung zu diesem Flow-Zustand ist, dass sein Auftreten keineswegs so zufällig ist, wie es manchmal scheint. Es gibt eine Grundlage für Flow. Diese liegt vor, wenn die eigenen Fähigkeiten und die Schwierigkeit einer Aufgabe optimal zusammen passen. Wenn wir diese Grundlage verstehen, können wir in verschiedenen Bereichen die Voraussetzung schaffen, immer wieder Flow zu erleben!

Tipp für die Lehre: Da es in einer Lehrveranstaltung kaum möglich ist, allen Teilnehmenden gerecht zu werden, richtet sich die Lehre meist auf Studierende mit überdurchschnittlichen Leistungen aus. Diese wird jedoch nur einem Bruchteil der Studierenden gerecht. Für die meisten Studierenden ist sie nicht optimal, für Studierende mit geringer Leistung sogar unpassend. Benjamin Bloom (1968) machte bereits im Jahr 1960 mit dem Konzept des Mastery Learning deutlich, dass dies nicht so sein muss. An Studierenden, die tutoriell unterrichtet wurden, stellte er fest, dass die meisten von ihnen gute Leistungen erbringen können, wenn entsprechende Bedingungen geschaffen werden. Er schlug vor, Leistungsmessungen nicht ausschließlich zur Lernerfolgskontrolle zu nutzen, sondern diese als Methode zur Förderung des Lernens zu nutzen und in den Mittelpunkt des Unterrichts zu rücken. Anstelle der Lernbedingungen soll die zu erreichende Lernleistung konstant gehalten werden. Praktisch bedeutet dies, dass die zum Lernen zur Verfügung stehende Zeit nicht begrenzt wird, stattdessen erhalten Lernende so viel Zeit und so viele Versuche, wie sie zur Erfüllung eines Lernzieles benötigen. Die Methode erfordert somit auch, dass explizite und messbare Lernziele festgelegt werden. Dadurch verändert sich der Unterricht grundlegend, indem nicht alle Lernenden gleich unterrichtet werden, sondern das Lernen, abhängig von Lernstand, Lerngeschwindigkeit und Lernpräferenzen, individualisiert wird. Für die Umsetzung von Mastery Learning entwickelte Bloom eine Methode, die als „learning for mastery“ (LFM) bezeichnet wird.

Tipp für Lernende: In vielen Bereichen unseres Lebens können wir sowohl unsere Fähigkeit als auch die Schwierigkeit von Aufgaben beeinflussen. Unsere Fähigkeiten können wir durch Übung, aber auch durch formelle und informelle Bildungsangebote steigern. Die Schwierigkeit unserer Aufgaben ist nur vordergründig ein Faktor, auf den wir keinen Einfluss haben. Tatsächlich können wir in vielen Situationen unseres Lebens auswählen, woran wir arbeiten, was wir studieren und wo wir wohnen. So weit wir das beeinflussen können, sollten wir eine Umgebung aufsuchen, die uns Aufgaben in geeigneter Schwierigkeit bietet.

Gewohnheiten ändern braucht Zeit und Geduld

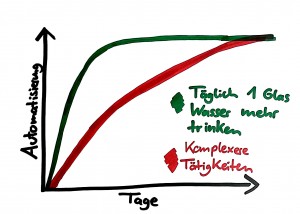

Jetzt sind Sie vielleicht an einem Punkt, an dem Sie ihr eigenes Lernverhalten ändern wollen. Oder aber Sie unterrichten ein Fach und wollen das Lernverhalten Ihrer Teilnehmer verändern. Leider reicht die Entscheidung etwas ändern zu wollen nicht aus, um die Veränderung auch tatsächlich zu vollziehen. Um ein neues Verhalten zu einer Gewohnheit zu machen und es auf diese Weise fest zu verankern, braucht man genug Zeit. In der Ratgeberliteratur kann man häufig lesen, dass ein Verhalten 21 Tage wiederholt werden müsse, bis sich daraus eine Gewohnheit bilde (Beispiele hier oder hier). Leider ist diese Zahl jedoch in fast allen Fällen zu niedrig gegriffen. In seinem Buch „Making Habits, Breaking Habits“ beschreibt der Psychologe Dean (2013) das ein Zeitraum von ca. 20 Tagen nur für das gewohnheitsmäßige Lernen von sehr einfachen Tätigkeiten, wie dem täglichen Trinken eines zusätzlichen Glas Wassers, gilt. Fast immer sind Verhaltensänderungen aber komplexerer Natur und brauchen deshalb auch deutlich länger, bis sie zur Gewohnheit werden und somit automatisiert ablaufen.

Tipp für die Lehre: Immer dann, wenn neue interaktive Lehr- und Lernformen (wie z. B. problembasiertes Lernen oder die Inverted Classroom Methode) zum Einsatz kommen, werden die Befunde über Gewohnheiten relevant. Denn Studierende sind aus der Schule, aber auch aus anderen Veranstaltungen gewöhnt, dem Unterricht auf eine bestimmte – meist passive – Art zu folgen. Neue didaktische Methoden erfordern aber häufig, dass sich die Teilnehmer aktiv einbringen. In diesem Fall kann die Gewohnheit des passiven Lernens zu einem Problem werden. Merke: Wenn eine neue Lehr- / Lernmethode nicht gleich in den ersten Wochen funktioniert, muss dies nicht zwangsläufig an der Methode selbst liegen. Es kann sein, dass unpassendes Lernverhalten den Erfolg der Methode so lange behindert, bis sich die Teilnehmer ein geeigneteres Lernverhalten angeeignet haben. Es lohnt sich also, trotz anfänglicher Probleme dran zu bleiben und durchzuhalten bis sich neue Lerngewohnheiten gebildet haben.

Tipp für Lernende: Sie haben ein paar Wochen eine Veränderung ausprobiert und es hat immer noch nicht geklappt? Leider ist dieser Verlauf nicht ungewöhnlich, sondern völlig normal. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die eine neue Gewohnheit braucht, auch wenn einem diese Zeit sehr lange erscheint. Während dem Lernprozess sollte man verständnisvoll mit sich selbst umzugehen und auch ein bisschen Frustrationstoleranz schadet nicht.

Quellen

Achtziger, A., Gollwitzer, P. M., Bergius, R. & Schmalt, H.-D. (2014). Motivation. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch Lexikon der Psychologie (17. Aufl.) (S. 1050). Bern: Verlag Hans Huber.

Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery,(UCLA-CSEIP) The Evaluation Comment. All our children learning. London: McGraw-Hill (Vol. 1, No. 2). Zugriff am 31.08.2015. Verfügbar unter http://programs.honolulu.hawaii.edu/intranet/sites/programs.honolulu.hawaii.edu.intranet/files/upstf-student-success-bloom-1968.pdf

Dean, J. (2013). Making Habits, Breaking Habits: Why We Do Things, Why We Don’t, and How to Make Any Change Stick. Boston: Da Capo Lifelong Books.

Engeser, S. & Vollmeyer, R. (2005). Tätigkeitsanreize und Flow-Erleben. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), Motivationspsychologie und ihre Anwendung (1. Aufl, S. 59–71). Stuttgart: Kohlhammer.

Schulmeister, R. (2011). Präsentation „Workload & Selbststudium“, abgerufen von http://gutelehre.files.wordpress.com/2011/05/keynote_schulmeister_workload-und-selbststudium.pdf

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133 (1), 65.

Steel, P. (2011). Der Zauderberg. Warum wir immer alles auf morgen verschieben und wie wir damit aufhören (1., Aufl). Bergisch Gladbach: Ehrenwirth.